体験場所:都内の印刷会社

これは私が新卒で入社した都内の印刷会社で体験した話です。

そこはオフィスも印刷機も会社が丸ごと地下にある小さな印刷会社で、私は印刷機のオペレーションを担当していました。オペレーションといっても殆どが手動ですので、それはまるで職人のような仕事です。

『働き方改革』なんて言葉は当時はまだ存在すらせず、私は毎日夜遅くまで、土曜も隔週で出勤していました。ブラックとまでは言わなくとも、全体的に濃いグレーの会社だったと思います。

DTPのオペレーターも夜遅くまで働き、中には会社に寝泊まりする先輩もいました。

その中でも特に忙しいある先輩と、昼食をとっていた時のことです。

「この会社は出るよ…」

先輩から突然そんなことを言われたんです。

夜一人で残っている時、物音や人の気配がすると。

「…まさか」

私はそう言って笑い飛ばしましたが、どうやらその先輩以外にも気味の悪い体験をした人は何人かいるらしく、その中には真面目で実直な上司の名前もあり、信じがたいとはいえ自分の中で少し信憑性が増してしまいました。

もちろん完全に信じたわけではありません。このオフィス全体は古いビルの地下にあるため換気が不十分で、そういった淀んだ空気が勘違いの原因だろうと、そう思っていたんです。

アレを見てしまうまでは……

その日は午前中、印刷物の『ネガ』を現像する仕事がありました。

写真のネガの現像と同じで、光の少ない場所での作業になるので、現像は暗室で行います。

暗室はオフィスの薄暗い廊下の先にある、2畳ほどのスペースの部屋で、背後には薬液などの備品の棚があるため、実質一畳ほど、一人分のスペースしかありません。あまり頻繁に使うことがないため、部屋の空気は淀んでいて、私はこの暗室があまり好きではありませんでした。

その暗室で、現像液に原稿を浸している時でした。

なんとなく背後から視線を感じたんです。

しかし背後には棚があり、その先は壁、人が立つスペースなんてありません。

くるりと振り返ってもやはり誰もいるはずがなく、でもなぜか感じる視線に私は薄気味悪さを覚えながら作業を続けました。

現像作業を終え、次は印刷機の作業に移るため、私はようやく不快な暗室を出て印刷室へ移動しました。

印刷室では先輩たちが印刷機を動かしていて、ガシャンガシャンという大きな音が鳴り響いています。その騒がしい音のおかげか先ほどまでの気味の悪い気分も切り替わり、私は早速原稿をセットしてインクを補充したあと、指定された印刷紙を取りに作業棚に向かいました。

指定された印刷紙は使用頻度が低いものだったので、シルバーラックの作業棚の一番下の段に入れていました。

因みに、作業棚にシルバーラックを使っている理由は、ラックの向こう側も通路として使っているので、そちら側からも必要なものを取り出せるように、両側が抜けているシルバーラックが便利だったのです。よくラック越しに、先輩たちと世間話をしたものです。

そのラックの一番下の印刷紙を取るためにしゃがみ込んだ時です。

また何かの視線を感じたのです。

しかし先ほどまでの暗室とは違い、この印刷室には忙しそうに印刷機を動かしている先輩たちが複数います。誰かラックに必要なものを取りに来て、たまたま私に視線が向いたのだろう、そう思って顔を上げた時でした。

そこにいたのは先輩ではありませんでした。

髪の長い女。

ラック越しに私の顔と向き合う場所にあったのは、見慣れた先輩の顔ではなく、見たこともない女の顔だったんです。

絶対に会社の女性従業員ではありません。

それは断言できます。

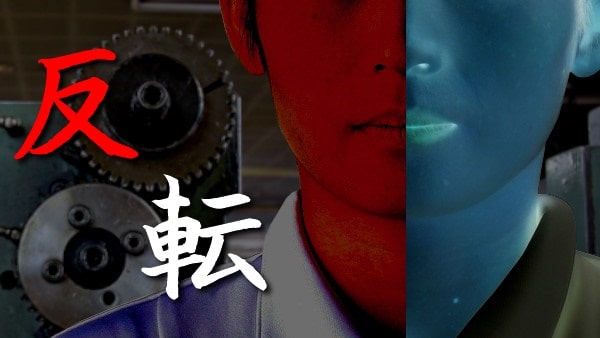

なぜならその女、どういうわけか顔も体も、全身の色味が反転しているんです。まるで写真のネガのように。

不意に現れた女から目を逸らすことが出来ませんでした。私は瞬きするのも忘れ女の顔を凝視していました。反転した女の青黒い目も、ジッと私を見つめています。

ジワッと額に浮き上がった汗が、一粒タラリと流れた時、私の見開いていた目がようやく瞬きしました。

次に目を開いた時、そこに女の姿はありませんでした。

私は女がいた虚空を見つめたまま、思わず汚れた印刷室の床に座り込みました。

見間違いとか幻とかだとは思えません。

女と見つめ合っていた時間はあまりに長く、その姿もハッキリとしたものでした。

先輩たちが夜残っている時に感じた音や気配というのは、おそらく彼女の視線を感じ取っていたのでしょう。あの、青黒い目の視線を。

コメント